第39回 美読会 【ボリス・グロイス『インスタレーションの政治学』を読む】

著者

ボリス・グロイス(1947-)

旧東ベルリン生まれ(哲学研究者、美術理論家、批評家)

ニューヨーク大学教授ロシア・スラブ学教授、

国立カールスルーエ造形大学特別研究員、

スイスのヨーロッパ大学院教授。

冷戦時代のソヴィエト連邦で学び、70年代後半にソ連の体制下で非公式な美術活動をしていたアーティストたちと評論家として参加。

1981年に西ドイツに亡命。

戦後ロシア・東欧の前衛芸術を積極的に論じる。

現在ではコンテンポラリー・アートの批評家として高く評価されている。

(著書)

『The Total Art of Stalinism』(1992/日本語版は『全体芸術様式スターリン』として2000年に現代思潮新社から刊行)、

『Art Power』(2008)

『The Communist Postscript』(2010)

『Going Public』(2010)

『Anti-Philosophy』(2012)

『In the Flow』(2016)

「インスタレーションの政治学」(2009)

第54回ヴェネツィア・ビエンナーレではロシア館のキュレーター、2012年の第9回上海ビエンナーレの共同キュレーターを務めるなど、多数の展覧会企画にも関わっている。

概要と背景(星野太)

p16

(グロイスの論文は)インスタレーションという芸術形式そのものはすでに馴染みのものとなって久しいが、グロイスはこのインスタレーションという「メディウム」についてあらためて考察しつつ、そこから「自由」や「民主主義」をめぐる鋭利な洞察を提示する。

p18

・近年のニューヨーク近代美術館(MOMA)やテート・モダンをはじめとする名だたる美術館が、ダンスやパフォーマンス作品の展示・収集に努めていること。

・ソーシャリー・エンゲイジド・アートをはじめとする近年の美術作品において、作家ないし第三者のパフォーマンス的な実践が大きなウェイトを占めていること。

・そのような状況にともない、ダダや未来派といった20世紀美術史に見られるパフォーマンス的な側面の見直しが進みつつあること。

美術館が“収集”形なき「パフォーマンスアート」(神戸新聞)

・国内の国立美術館が初めて購入収集したパフォーマンスアートだ。「形のないアート」をコレクションする試みは、欧米では例があるが、国内ではまだ極めて珍しい。(堀井正純)

2016年度に12万5千米ドル(約1500万円)で購入した。形があるのは、長さ7センチほどの自然石と口笛演奏の曲を記した楽譜のみで、いわば上演権を手にした形。実演にはパフォーマーが不可欠で、今回は18人を雇用した。「パフォーマーの確保など課題は多いが、展覧会終了後もある程度定期的に上演できれば」と同館の橋本梓主任研究員。欧米では、購入作品を日常的に披露する館もあるという。

インスタレーションアート

画像

エルネスト・ネト

サラ・ジー

イリア・カバコフ

マーチン・クリード

動画

Lilienthal | Zamora - Through Hollow Lands

Art That Challenges The World | Meet Olafur Eliasson

Go-go dancing at the Hammer Museum

Installation Art: Who Cares?

河合大介『自律性から関係性へ―インスタレーション・アートにおける観客の身体性―』

インスタレーションアートとは?

ユリアーネ・レーベンティッシュ『インスタレーションの美学』

・「演劇性」(観客との相互関係)

・「インターメディアリティ」(領域横断)

・「サイト・スぺシフィシティ」(場所の特殊性)

クレア・ビショップ『インスタレーション・アート:批判的歴史』

・「観客が物理的にその中へと入ることができるタイプのアート、しばしば、『演劇的(theatrical)』、『没入的(immersive)』、『経験的(experimental)』と記述されるタイプのアートを漠然と指す」

・「設置」を意味する言葉。

・1970年代前後から、空間全体を扱う作品群を指す相称として用いられ、1990年代以降、爆発的な普及を見る

・特に「観客の関与」が中心的役割を演じている。

・「インスタレーション・アートは身体化された観客を前提としている」

・「観客の直接的な現前を要請することが、インスタレーション・アートの鍵となる特徴だといってほぼ間違いないだろう」

・インスタレーションが「我々の主体性の真の本質を断片化され、脱中心化されたものとして明らかにし」、「我々がそのような〔主体性の〕モデルに適合し、世界における行為、他者に対する行為を取り決めるための能力を改善しうることを含意している」

Clair Bishop. Directed Reality: From Live Installation to Constructed Situation. Lecture

星野太『イントロダクション』

シアトリカリティ(演劇性)とは何か?

p14

・美術史家のマイケル・フリードは、当初勃興しつつあったミニマル

・アートを批判する文脈で「シアトリカリティ(演劇性)」という言葉を用いた。

・「芸術と客体性」(1967)においてミニマリズム(リテラリズム)の芸術を、鑑賞者を作品に対して演劇的な状況に置くものとして批判した。

・「リテラリズムによる客体性の擁護は、演劇の新たなジャンルのための口実にすぎない。そして演劇とは、いまや芸術の否定である」

ミニマル・アート

トニー・スミス

ドナルド・ジャッド

ロバート・モリス「Lビームス」

フリード曰く「リテラリスト〔=ミニマリスト〕の感性は演劇的である。というのも、まず第一に、観客がリテラリストの作品に出会う実際の場面に関わっているからである。〔ロバート・〕モリスはこのことを明らかにする。かつてのアートにおいては、『作品から得られるべきものは厳密に作品の中にあった』のに対し、リテラリストのアートの経験は、或る状況におけるオブジェクトの経験である──それは、ほとんど定義上、観客を含んでいる」

「芸術は、演劇の状態に近づくにつれて堕落する」

p4

(フリードが批判する芸術)

・ミニマリズムの芸術は観客を作品の相関物として扱うことで、彼らのうちに「不確定な持続」の感覚を生じさせてしまう。

・このような「時間」ないし「経験の持続(duration)」への没頭こそ「典型的に演劇的な」もの。

(フリードが理想とする芸術)

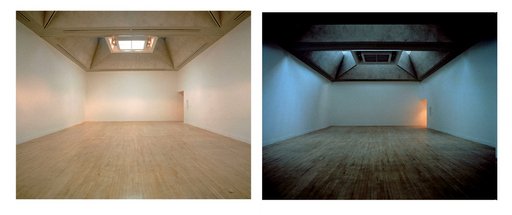

・ホワイト・キューブでの観客は、自身の身体に由来するノイズを縮減するために、作品から適切な距離を置いて静止しつつ鑑賞し、作品に含まれている要素のみを知覚するような態度をとる(河合)

・グリーンバーグから継承した「瞬間性(instantaneousness)」に基づくモダニズム芸術

・グリーンバーグ曰く「すぐに明らかになったのは、各々の芸術の権能にとって独特で固有の領域とは、それら各々のメディウムの本性において独特なものすべてと一致するということである。自己批判の課題は、他の芸術のメディウムによって借用されている、あるいはそれらから借用してきていると思われるあらゆる効果を、各々の芸術に特有な効果から除去することとなた。こうして、各々の芸術は『純粋』にされ、その『純粋さ』の中に、その芸術の自律性の保証と同じく、その質の諸基準の保証が見出されるだう」

河合大介『自律性から関係性へ―インスタレーション・アートにおける観客の身体性―』

・伝統的な芸術経験は、外界から隔絶されたホワイト・キューブの内部で行われる。そこでは、作品の意味は自律的な対象の内部にのみ存在するのであって、それを鑑賞する観客はその作品の意味にとって無関係で、中立なものとして想定される。それゆえに、伝統的芸術作品は、〈その作品を経験したのは誰か?〉ということを考慮することなく、誰もが客観的に作品の質を評価することができる。

今でも演劇性批判は有効か?

p15

・フリードによるいささか教条主義的な「演劇性」批判をそのまま受け入れることは、おそらく困難である。

・フリードの「芸術と客態性」がすでに50年前の論文であり、その間のアートシーンは変化している。

・今日の様々な作品経験に照らし合わせてみれば、そこに何がしかのシアトリカリティが生じて/混入しているということは、糾弾すべき事態ではなくむしろ所与の事実であると言える。

p16

・制度的な議論に終始するのではなく、個々の作品に即した批評的な考察が必要とされる

・都市論やメディア論など領域を横断した、俯瞰的な議論が必要とされる。

メディウム・スペシフィシティ

・グリーンバーグは、モダニズム芸術の歴史を自己批判による自己純化の過程として捉え、その過程において絵画や彫刻は、各々の媒体にとって非本質的な要素を次第に削減し、媒体固有の限界を見出すと考えた。

・グリーンバーグによれば、絵画においては「平面性」が他の領域と共有することのない本質であるとされ、そのような還元主義的な手続きにおいて芸術領域の自律性や「純粋さ」が確保されるという。

絶対精神

・ヘーゲルによれば、精神の本質というのは自分の外部に根拠を持たぬものであり、主観的、客観的な過程を経た上で個々の精神が周囲の影響を受けることなく、発揮できるようになれ、またそれを自覚できる。そしてそのようになった状態のことを絶対精神という。

ヘーゲルの用語。自己自身の外に根拠をもたぬ精神の本質が主観的・客観的段階を経て十全に展開され自覚に至ったもの。芸術・宗教・哲学に表れるとされる。

《演劇的な作品》

例)モリス『無題(Lビーム)』(1965-1967)

ロザリンド・クラウス「ダブル・ネガティヴ:彫刻のための新しいシンタクス」

・「彫刻された形体の内部性を否定すること──あるいは少なくとも、諸形体の内部をそれらの意義の源泉としないことを意図していた」

・「意味の外部性を表明することから始めた」

・「如何に明確に我々が、こ れ ら 三 つ の L は構造的にもサイズ的にも同一であるということを理解するだろうとしても、それらを同じように見ることは不可能である。それらオブジェクトの類似性という『事実』は、経験に先立って存在する論理に帰属している。なぜなら、経験の瞬間には、あるいは経験においては、これらの L は論理を打ち破り、それらは『異なって』いるのである」

・「この三つの Lの現れの『差異』こそがミニマル・アートの彫刻的意味であり、この意味は、それら三つの L の形体と経験の空間との関係に依存している」

・ミニマル・アートの作品においては、対象の論理的事実としての

客観的構造ではなく、その経験における現れの変化こそがその作品の意味(河合)

・ミニマル・アートの作品経験において、観客は、対象の無意味さゆえに、その現れの変化に、そして、その変化を生み出している環境と自身の運動とを意識する。(河合)

補足)

・インスタレーションにおける観客の関わり方も、ミニマル・アートにおけるように、あくまでも観客として作品を経験する〈演劇的〉なもの(河合)

・ミニマル・アートの作品がホワイト・キューブという芸術経験のために用意されたモダニズムに特徴的な中立的空間に設置されている(河合)

・インスタレーションは展示空間のみならず、その外部に広がるあらゆる場所に設置されうるのであり、そうしてあらゆる場が持つ特殊性を浮かび上がらせる。(河合)

・インスタレーション・アートにおいては、ホワイト・キューブですら、もはや中立な場ではなくなり、モダニズムのイデオロギー的装置であることが明らかにされる。(河合)

本文

P66

・芸術作品は、第一に商品だと見なされている(芸術の市場に等しいもの)

・芸術は、必ずしも蒐集家になりたいとは思わない人々に向けても制作され、展示されている。

・展覧会を訪れる典型的な人々が、展示作品を商品として見ることはめったにない。

・アート・フェアも、いまやますます大衆向けのイベントへと変容しつつある。

・現代美術を、まずもって展示の実践として理解することができるだろう。

・それは、現代美術の世界における二種類の主要な人物像、つまり芸術家とキュレーターを区別することは、今日ますます難しくなりつつあるということだ。

p67

・現代美術の文脈において、芸術を生み出すということは、もろもろの事物を芸術として示すことである。

・芸術を制作することと展示することのあいだにいかなる違いも存在しない

・しかし、標準的な展示(キュレーター)と、芸術としてのインスタレーション(芸術家)の違いがある。

(お決まりの展示とは)

・あるひとまとまりの芸術的オブジェを展示空間に隣り合わせ、それらを連続的に見せること。

・展示空間は、中立的で公共的な都市空間の延長として機能する

・鑑賞者の多くは、芸術の外側にとどまりつづける。

・キュレーターの役回りとは、個々の芸術作品を公共空間に置き、それを大衆にとって近しいものとして、公に宣伝することで、芸術の公的な性格を保護することにあるのだ。

・キュレーションの行為は、イメージを癒すだけでなく、その病をいっそう悪化させもする(デリダのパルマコン(毒=薬))

・偶像破壊的な力は、まず過去の聖遺物を、近代のミュージアムやクンストハレにおける中立的な、空っぽの展示空間において提示する

・ただ鑑賞されるという目的のためにしつらえられた、機能を欠いた自律的なオブジェとして展示した。

・近代という時代をつうじて芸術家たちは、大衆の意見や趣味からの自律性を主張しはじめてたのだった

・芸術家たちは、大衆に対するいかなる説明も正当化も必要ない。

・しかし、ある作品を公の展示に含めるとき、それは公的な説明と正当化を必要とするので、近代芸術の自律的な主権的な性格を台無しにしてしまうだろう(芸術家は美術館に展示されるための作品を制作)

・これゆえに、近代の自律的な芸術にとってみれば、単独で、文脈もなく、キュレーションもされずに流通するアート・マーケットはミュージアムよりも好ましいものであると思われるかもしれない(売れるための作品を制作)。

芸術家の展示(インスタレーション)

p69

・公的な展示空間を象徴的に私有化することによって力を揮う。

・インスタレーション空間全体の構成について、芸術家がそれらを公に正当化することは想定されていないのだ。

・固有の芸術としての形式を欠いている。メディウムがなんであるか決して明らかでない

・メディウムの物質的支持体は空間そのものである。

p70

・インスタレーションとは、ある選別、ある一連の選択、ある包含と排除の論理を示すものである。芸術家のみがその至上権を有している。

・それは個人の主権的な決定にもとづいており、いかなる説明も正当化も必要とされない。

・芸術家によるインスタレーションは、芸術家の主権がおよぶ範囲を、個々の芸術的事物から展示空間そのものへと拡張するための方法なのだ。

(芸術家の主権的な自由と、キュレーターの制度的な自由の相違)

p70

・キュレーターとはつきつめれば民主的な大衆の名において選択を行う者である。

・芸術家は、もっぱらみずからの私的な想像力にしたがって芸術を制作するという主権的な権利を有している。

博物館の役割

『ミュージアムにおける「モノ」を巡る論考』

村田麻里子

コレクションとは,「一時的もしくは永久に経済活動の流通回路の外に保たれ,その目的のために整備された閉ざされた場所での特別の保護を受け,視線にさらされる自然物もしくは人工物の集合」(ポミアン,1992:22)

博物学は,動植物界を,目にみえる特徴に応じて記述・分類する

態度を培っていった。のちにフーコーが論じているように,そうした視覚的な作業を通じて世界を格子状の区画のなかに配列し,秩序ある体系や法則がアプリオリに存在するものとして扱っていくのである。

「すなわち物それ自体にはじめて細心な視線をそそぎ,ついで視線の採集したものを,滑らかな,中性化された,忠実な語で書き写すという意味である。この「純化」の過程で最初に成立した 記 述 の形式が,自然の 記 述であったことは頷けるであろう。なぜなら,それが成り立つためには,物それ自体に媒介なしに適用される語以外のものは必要ではないからだ。」(フーコー,1974:154)

「 表タブロー」を前に視覚,すなわちまなざしの優位によって名を与え,秩序を与えていく作業こそが,まさに博物学であり,「科学」だったのである。

松宮秀治は,近代化・科学化・啓蒙主義を推し進めるうえで影響力のあったフランシス・ベーコンが,陳列室の「好奇心の文化」をいかに「科学の文化」へとうまくシフトさせていったかについて,次のように述べる。

「ベーコンの思想は,大陸の諸宮廷で進行していたクンストカマーとヴンダーカマーの「祝祭空間」化の方向を閉ざし,コレクションの産業化,研究室化,実用化の方向を開くことで,コレクションに新しいスタイルを与えるものであった。それは別な言葉で言えば,大陸にあっては,「好奇心の文化」として発展してきた蒐集という行為を,新哲学の「科学の文化」のなかに移し変える方向であった。」(松宮,2003:159)

・蒐集した自然や文化を整理分類して体系的に並べるという思想を体現している場こそがミュージアムである(博物館)

・しかし、日本では博物館が見世物小屋の延長でしかない。

キュレイターと学芸員

米国の博物館で働くスタッフで最も重要な立場にある者といえば、それはキュレイター(curator)である。一般に、キュレイターとは、博物館の業務あるいは収蔵資料に関わる分野の専門家であり、知見が広くかつ経験も豊かであると(少なくともその博物館においては)認められている者のことをさす。キュレイターの役割は、資料・標本について適切な管理業務をおこない、自らの専門知識に照らしてそれらに関する学術的な情報を提供することにある。換言すれば、キュレイターとは、博物館収蔵資料とその管理運営についての情報源そのものといってよい。キュレイターの仕事は、記録を管理する登録担当者、資料を保存・修復する技術者、標本の移動・運搬の実務にあたる作業者、そしてそれらの公開をおこなう展示担当者の業務の全てに関わるものであるし、それらにない部分を担当するものでもある。館長や事務担当者、教育担当者ら多くのスタッフとともに、博物館を機能させる不可欠な人材なのである。

日本の博物館には、学芸員(「キュレイター」と同義語とされる)が所属しているのが普通である。国立の博物館には文部技官または教授がいる。博物館法で定義され、そうした学芸員と文部技官を擁する日本の博物館システムは、西側社会のそれとはかなり異なっており、誤解が生じる原因となっている。日本の学芸員の資格は比較的短期間の履修で得られるものであるから、単に学芸員であるというだけでは、博物館で必要とされるような分野のどれかについて相当深い学識や経験を有していることにはならない。もちろん学芸員の多くは、実務体験を通して結局はそうした経験を得るのではあるが。にもかかわらず、「キュレイター」は通常、学芸員と同じ意味に理解されているのである。米国のキュレイターが展示や貸し出しのために来日した時、その人が長期間の課程教育を受けて実務をこなした末に、特別な知識を得た人物だということを日本側の担当者が理解しないままに終わることはありがちなことである。キュレイターとは単に資格をもっている人ではないのである。

キュレイターには、展示につながるような調査研究を実施したり、自分の専門分野に応じて講演や出版をおこなったりすることが求められる。米国では、その地位と報酬は仕事ぶりに応じて釣り合っているのが普通である。経験豊富で学術的知識を伝える才能に恵まれた人ほど収入も多いし、高い地位についている。特殊な仕事であって、しかも博物館の数が少ないという点では、他の職業に比べてキュレイターの職を得るチャンスは少ない。しかし、逆に、キュレイターは今の職を失わないために、自分の知識を磨き、その分野のトップであり続けるよう努力すべきという社会的要請が反映しているともいえる。教育・啓蒙を目的とした会議やシンポジウムの開催、公開・展示、あるいは研究用の資金をキュレイターに提供する団体はいくつもあるし、そうした機会は自らの能力を示す場ともなっているのである。

日本の博物館関係者の間でも、今日、真に専門的なスタッフを養成する必要があることが認識され始めている。日本博物館協会や日本美術館協議会、日本ミュージアム・マネージメント学会などの団体が機能するようになっているし、学芸員再教育のための学芸員専修コースが実施されてもいる。また、文化庁や文部省レベルで博物館問題が論議されるようにもなってきた。抜本的な問題、例えば、日本には多めに見積もっても6000程度しか博物館がないにもかかわらず、一年におよそ4000人もの学芸員有資格者が送りだされているという事実についても議論に上るようになってきたから、変化は加速度的に進むかも知れない。現職の学芸員自身にも自らの訓練不足を自覚する者がでていることは明かであるし、米国の博物館には常駐している補助スタッフがいないために学芸員が力量以上の任務を負わされていることの限界も露呈してきている。うまくいけば、こうした状況の変化は近い将来、抜本的な解決をもたらすのかも知れない。いずれにしても、キュレイターのような特殊な用語と任務は、単なる翻訳語で理解できるとは限らないことを知っておくのが必要であろう。

インスタレーション作品

リクリット・ティラワニ「無題」

フィリックス・ゴンザレス・トレス「キャンディー」p44(河合)

サンティアゴ・シエラ「空間を囲む壁」p45(河合)

デリダのパルマコンとは?

・デリダは、プラトンの中期対話篇の一つ『パイドロス』をモティーフに、古代ギリシア語の「パルマコン」という言葉を使って、脱構築を試みている。

・『パイドロス』の末尾では、ソクラテスがエクリチュールを批判し、パロールの優越を掲げているが、同作品の冒頭で、イリソス川を渡りながらソクラテスとパイドロスが古い言い伝えについて雑談する際に登場する言葉が「パルマコン」である。

・「パルマコン」は「毒」を意味すると同時に「薬」をも意味する点で、決定不可能性をもつ。この多義性は豊かさでもある。

・エクリチュールは文字であるから、人の記憶を保つとともに、記憶しようという意志を奪い取る。ここに、エクリチュールのもつ「薬」でありかつ「毒」のパルマコン的意味合いがある(多義性)。パロールはエクリチュールに先立って優越するといわれるが、その劣位のエクリチュールが逆にパロールを侵食している事態をデリダは暴き出す。そのまま存在に対する差延の概念に対応する。エクリチュールの海のような多様性の中から、存在―パロールが生まれいずるのである。

エクリチュールとは、「生き生きした記憶」ではなく、常に既に「ヒュポムネーシス(覚え書き)」に成り下がる点で、プラトンにとっては真の学問とは異質なものであった。つまり、元来人間の意識に宿っている自然な「アナムネーシス(想起)」のプロセスの内に宿る輝かしい真理とは、完全に異なるのである。だからこそ、ソクラテスは「書く」ことをせず、ディアレクティケー(問答法=弁証法)を重視した。

本文2

p71

・過去数十年間にわたって、われわれはキュレーターが権威的かつ主権的にふるまうことを可能にするような、実験的なキュレーションのプロジェクトの出現を目の当たりにしてきた。

p72

インスタレーションという芸術実践をめぐるこの種の分析は、公的な展示空間を象徴的に私有化するという行為、すなわち、インタレーションの空間を来場者の共同体に開くという行為に先行する、象徴的な私有化という行為を見落としがちである。

・来場者は民主的な合法性を付与された公的な領土を離れ、主権的かつ権威主義的にコントロールされた空間へと参入する。

・芸術家によって化された異国の法に従わなければならない。

p72

・インスタレーションの実践はある暴力行為を、すなわち、あらゆる民主主義の秩序を最初に導入(インストール)する、無条件的で主権的な暴力行為を露わにする。

・インスタレーション作家は、ある秩序を(ある政体、すなわち来場者からなる共同体を)創設したのち、その秩序を維持し、そのインスタレーションを訪れる来場者からなる流動的な政体を監視するために、芸術にまつわる組織=制度に頼らなければならない。

・デリダは、この暴力的で、革命的で、主権的な法と秩序の導入という行為が、その後も決して完全には抹消されないということを(そして、この最初の暴力行為がつねにふたたび作動しうる、あるいはそうなるであろうといったことを)示そうとしたのである。

p73

・標準的な展示であれば、個々の来場者はひとりきりにされ、そこに展示された芸術としてのオブジェに対面し、それをじっくり鑑賞することになる。ある事物から別の事物へと移動していく来場者は、必然的に、自分が占めている場そのものを含めた展示空間の全体性を見過ごすことになるだろう。

p74

・芸術としてのインスタレーションは、まさしくインスタレーション空間としての包括的かつ統一的な性格ゆえに、観客たちの共同体を作り上げるものなのである。芸術としてのインスタレーションを訪れる真の来場者は、それぞれにばらばらな個人ではなく、来場者たちの集合体である。そのような芸術としての空間は、来場者たちの集団(お望みならば、それをマルチチュード(群衆)と呼んでもよい)によってのみ看取されるものであり、そこでマルチチュードは個々の来場者からすれば展示の一部となる。そして逆もまた然りである。

p74

(近代以前の共同体)

・伝統的な共同体は、そもそもの始めからして、その成員が過去の何等かなものによって結びつけられていることを前提としていた。それは共通の言語であったり、共通の信仰であったり、共通の政治的な歴史であったり、共通の生育環境であったりした。

(現代的な共同体)

・一時的な共同体(大衆文化)のメンバーは、互いのことを知らない。そもそも(彼らが出会った)枠組みそのものが偶然的なものであるし、彼らは互いがどこから来てどこへ行くのか知らないままである。彼らは互いに話し合うべきことをほとんど持たないし、自分たちが分かち合うべき共通の記憶を与えてくれるような集団的アイデンティティも、みずからに先立つ歴史もない、にもかかわらず、彼らは共同体なにだ。

・これこそ、近代化というもののきわめて大きな可能性をしめすものであるが、その事実はしばしば見過ごされている。

・自分たちが身を置いている空間や、自分たちがその一員となっている共同体を正しく看取し、熟慮することがないのだ。

p75

(インスタレーションの考察)

・インスタレーション空間がもたらす相対的な空間の分断は、世界からの離反を意味するのではなく、大衆文化における移ろいやすい共同体の脱局所化や脱領土化を意味する。

・大衆そのものを条件づけているものに意識を向けさせることにより、自分たいに対して自分たちを展示するという機会すらあたえることになるだろう。

・現代美術におけるこの種の空間は、マルチチュードがみずからを眼差し、祝福するための空間なのである。

・インスタレーションとは、何より、かつてベンヤミンが描き出した個々の遊歩者の大衆文化ヴァージョンなのであり、したがってアウラの発生、「世俗的な啓示」のための場なのである。

・現代という時代は、脱局所化と再局所化、脱領土化と再領土化、脱アウラ化と再アウラ化の複雑な絡み合いを組織しているのだ。

(ベンヤミンへの疑問)

p76

・イメージはあるメディウムから別のメディウムへと、ある閉じた文脈から別の閉じた文脈へとたえず循環している。

・諸々のイメージは、これらのネットワークを循環するにつれ、たえず変形され、書き換えられ、編集しなおされ、新たにプログラム化される。そしてそのすべての段階において、視覚的な変更を蒙るのである。

・ある複製物は、さまざま文脈を流通するなかで、異なるオリジナルからなる一連の系列をなす。

・新たな文脈においては、それこそが新たなオリジナルとなるのだ。

・あるイメージをオリジナルなものと見なすか、複製物とみなすかという決定は、その文脈に依存している。この決定は、つなに同時代的(コンテンポラリー)な決定であり、過去や未来ではなく、むしろ現在にこそ属している。

・この決定はまた、つねに主権的な決定である。事実、インタレーションとは、「いま・ここ」が出来し、大衆の世俗的な啓示が生じる、そのような決定のための空間なのである。

p77

・インスタレーションの実践は、いかなる民主的な空間であれ(そこでは、大衆ないしマルチチュードがみずからを自分自身に対して示す)、立法者としての芸術家による個人的で主権的な決定に左右されているということを露わにする。

・近代の民主主義的な権力は、メタ社会的、メタ公共的、そしてヘテロトピア的な起源を有している。

・インスタレーション空間を設計する芸術家たちは、その空間の外側に位置する者である。彼ないし彼女は、その空間に対してヘテロトピア的である。

p78

・芸術家とは、われわれの文化においては狂った存在であると(あるいは少なくとも、何かに取り憑かれた存在であると)見なされる

・われわれの社会は、何よりも著名人たちの文化であり、ひとは狂っていなければ(少なくともそのふりをしなければ)著名人になることはできない。

・現代の政治的エリートたちは、グローバルな著名人たちの文化の一角をなしている。

・地球規模で、脱民主主義的で、国家横断的で、民主的に組織されたあたゆる共同体の外部におり、範例的なまでに独善的なこのエリートたちは、実のところ構造的には気の狂った者たちなのである。

p79

・芸術の目標とは、物事を変えることではないのだ。

・芸術の役割とは、むしろ、ふだん見逃されている現実を示し、目に見えさせることなのである。

・インスタレーションは、今日の民主的な秩序における隠された主権的次元を明るみに出すのだ。

・芸術家によるインスタレーションとは、民主的秩序の曖昧な透明さの背後に隠された、ヘテロトピア的で主権的な権力が(ハイデガー的な意味において)露呈する空間なのである。

松宮秀治『ミュージアムの思想』

・明治以前の日本人にとってそれはすんなり受け入れることのできないものであった。その貴重な証言は万延元年の幕府の遣米使節団、村垣淡路守範正の『遣米使日誌』に見ることができる。

・こんなものを人に見せること、つまり「公開」することがミュージアムというものなら、そんなものはいらない。科学という大義名分で死体を平然と衆人の視線にさらす西洋人は、「人倫」という犯すべからずる道徳律を無視することに罪悪意識をもたないゆえに、まさに「夷狄いてき」の名を逃れることのできない人種であるというの村垣の考えである。

公開シンポジウム「〈異他なる空間(ヘテロトピア)〉へ ─映像・景観・詩─」

・「ヘテロトピア」という言葉を空間spaceに関して最初に用いたのは、フランスの哲学者ミシェル・フーコーである。最初にこの言葉が用いられた『言葉と物』(1966年)では、もっぱら言語空間において生成する抽象的な空間を意味する概念だったが、翌年におこなわれた講演(「異他なる空間」"Des espaces autres")では、より具体的な空間と位置づけなおしている。「異他なる空間」では、ヘテロトピアは、歴史性をともなった具体的な空間(物質的な空間を含む)として定義し直されている。

・言語空間であれ現実の空間であれ、広く自明のものとされている共通の修辞的基盤や統語的基盤、あるいは空間を成立させる整序性に、ヘテロトピアは亀裂を入れ、その範列的な序列を突き崩し、統辞法を縺(もつ)れさせ、混乱させる機能をもっている

・その意味でヘテロトピアとは、「社会の制度そのものの中で構成された反=場所」ということができる。みずからが属する文化の内側に見いだしうる現実の場所を、同時に表象し=異議を申し立て=反転する、そのような空間である。それは社会制度や文化の内部にありながら外部性を包含し、他のあらゆる場所から絶対的に異他なる空間として生成されるのだ。

Thomas Struth: Museum Photographs

Thomas Struth: Museum Photographs

Thomas Struth: Museum Photographs

アウラ

・ベンヤミンによると、写真と映画による複製芸術以前、芸術作品の権威はそのオリジナルが存在する時間と空間に結びついた一回性によって支えられていた。

・機械的複製によるコピーがオリジナルを質的(精密な複製の過程でオリジナルにはない特質が生じる)かつ量的(同様の品を数多く出現させる)に超越し、複製品がさまざまな場所に置かれるようになると、オリジナルに備わっていた一回性が相対的に弱まる。

・こうして新たな複製技術によって生まれたコピーはオリジナルから伝統をはぎとり、この瞬間に芸術作品のアウラが消失するのだという。

・ベンヤミンは「アウラの凋落」によって引き起こされる作品概念の変化を歓迎し、より多くの人々に鑑賞と表現の機会を与えた映画を始めとする非アウラ的芸術に大衆参加の可能性を見出していた。

礼拝的価値/展示的価値

・教会や寺院の内部に固定された神像や、宗教的建築物の一部となっているフレスコ画やモザイク画は、礼拝的価値を有する芸術作品の典型例である。しかし、こうした作品に宿る連続性と固有性は、複製された作品が時間的かつ空間的に異なる文脈に展示されることによって突き崩される。

・写真や映画による機械的複製の誕生後に、礼拝から展示への決定的な転換が起こる。

・機械技術による複製が大量生産され、世界のあらゆる時空でオリジナルの精巧なコピーが展示されるようになると、その量的な膨張はベンヤミンが〈アウラの凋落〉と呼んだ芸術作品の質的変化を引き起こした。

・展示された芸術作品は、本来置かれていた伝統連関から解き放たれ、個々の受け手が持つアクチュアルな文脈に応じて芸術作品が鑑賞されるようになった。

非民主的に成立した民主主義を、まるで民主的に成立してように偽装する。

・フランス革命

・アメリカ独立戦争

・ロシア革命

・明治維新

《ホモ・サピエンスの意識革命》

・イスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリ著『サピエンス全史』

・この本は、135億年前から現代及び未来に至るまでの歴史年表上、人類250万年の歴史を4つのターニングポイント(1、認知革命。2、農業革命。3、人類の統一。4、科学革命)を挙げて、全く新しい切り口で解釈している。

・今から、およそ7万年前のことだが、認知革命によってこそわれわれの祖先、ホモ・サピエンスが生き残れたのだという。

・オックスフォード大学のロビン・ダンバー博士によれば、”ホモ・サピエンスよりも大きな脳を持っていた”ネアンデルタール人ですが、常に小さな集団で移動し、少人数で暮らしていたため、道具の進化が起きなかったのかもしれないとのこと。画期的な道具が生まれても家族単位の暮らしではその技術が種族全体に広まりません。

・ロシアのスンギー遺跡。この遺跡では数百人単位のホモ・サピエンス集落がありました。すでに当時、ホモ・サピエンスは、社会を作り上げ原始的な宗教も芽生えていました。シャーマン(祈祷師)などの職業も誕生し、宗教によって非常に結束の強い社会を作っていったと言います。

・当時、より力が強い、ネアンデルタール人という別の種族もいたが、生き残ったのはホモ・サピエンス。ネアンデルタール人は、リンゴなど、実際に見えるものしか、言葉にして周りに伝えられなかったが、ホモ・サピエンスは、神様のようなフィクションを想像し、それを全く見知らぬ他人に伝えることができたという。

・まさしく、フィクション(貨幣、社会、国家、宗教など)を想像し、みんながそれを信じる。そのことで多くの仲間と協力し、大集団での作業が可能になった。これが人類の最初のターニングポイント、認知革命により、われわれの祖先が集団で大きな力を発揮し、地球上の覇者になったという

現代的行動

・現代的行動はホモ・サピエンスが象徴的思考への依存を高め、文化的な創造性を示しはじめたことを意味している。これらの行動の進化は、言語の進化と関連していると考えられることが多い。

・現代的行動は人類の歴史を通してすべての人類集団に共有されている主要な特徴のことで、ヒューマン・ユニバーサルズとして観察される。一般的には言語、宗教、芸術、音楽、神話、娯楽、冗談などが含まれる。

・洗練された道具、物々交換、身体装飾、洞窟壁画、音楽、埋葬

デリダ『法の力』

・ジャック・デリダが1989年に行った講演「法の力」は法と正義を考える上で、貴重な素材を提供してくれる。

・法はつねに正義の名のもとに行使されなければならないが、他方で、正義もまた法の形で定式化されなければならない。このパラドックスこそが、法と正義をめぐる解消不可能な困難の源であると同時に、その変革可能性の条件となる。

(権利と暴力の関係)

法/権利を基礎づけ、創始し、正義にかなうようにすることになる作用、つまり掟をつくる/場を支配する(中略)ことになる作用を成り立たせるのは、実力行使、つまり行為遂行的でありそれゆえ解釈をする暴力であろう。この暴力そのものは、正義にかなっているとも正義にかなっていないとも言えない。いかなる正義をもってしても、すなわちいかなる法/権利があらかじめあってかつ前もって基礎づけをなしていようとも、また既存のいかなる基礎づけ作用をもってしても、定義からして、その暴力に保証を与えることはできないし、かといってそれに抗弁したり、妥当でないとして否定することもできないであろう。正義にかなうようにする言説はどれもみな、創出的言語活動の行為遂行性やその支配的な解釈との関係で、メタ言語の役割をやりこなすことはできないし、やりこなすべきでもない。

(傍点略。ジャック・デリダ『法の力』堅田研一訳 法政大学出版局 1999年12月 p.31)

権利は「掟を定める暴力」と「掟を守る暴力」によってはじめて可能になります。法は私たちに服従を命じるものであり、言うまでもなく服従を強いる権力と不可分の関係にあります。「従わなくてもよい正義」は無意味ですから、法のこの抑圧性は正義を可能とする条件であり、それ自体は善いものでも悪いものでもありません。問題は「法が正義にかなうものであるかどうか」です。

萱野稔人著『国家とはなにか』

・ウェーバー「国家とは、ある一定の領域内部で--この「領域」という点が特徴なのだが--正当な物理的暴力行使の独占(実効的に)要求する人間共同体である。」

・より強い暴力が、その優位性にもとづいて法を措定し、みずからの法的ステイタスをその法によって根拠づけるという構造だ。みずからを合法的だと規定しながら、他の暴力を違法なものとして取り締まることで、はじめてその暴力の合法性は確立されるのである。

・暴力による脅しは、その暴力を恐れるものであれば誰に対してであれ、特定の文脈に依存することなく、こちらの命令に従わせることができる。暴力がもつこうした機能が、秩序や支配を保証する。できるだけ強大な暴力を組織化し、必要に応じて行使するような運動体として国家が存在するのは、こうした暴力の機能にもとづくのだ。この場合、国家を定義づけるのは、暴力の蓄積をつうじた秩序と支配の確立という運動そのものとなる。

・国家の成立基盤には、暴力と権力のあいだの相乗的な関係がある。つまり、一方で権力は、暴力の組織化を可能にし、それによって暴力をより強大なものにする。と同時に、他方で暴力は、否定的なサンクションの発動可能性として機能することで、人びとから特定の行為をみちびきだし特定の行為関係を実現する権力のはたらきを補強する。国家は、暴力をつうじた権力の実践と、権力をつうじた暴力の実践との複合体として存在するのだ。

・住民から租税というかたちで富をうばい、その富を暴力の組織化と蓄積のためにもちいるという国家の原型がここから生まれてくる。

杉田水脈議員「LGBTは『生産性』がない」

生きるだけの人には権利はない

アートプロジェクト

60年代にかけて作家が自分たちで場所を探して展覧会を行なう動きが活発になり、この流れは70-80年代に続いていくが、それは美術館やギャラリーの枠に縛られない自由な制作がしたいという作家の興味や関心によるものだった。90年代に入り、ワークショップやアーティスト・イン・レジデンスなど、制作過程を来場者に見せたり、地域住民を巻き込んで制作する方法が確立すると、教育普及活動に力を入れ始めた美術館の動向とも相まって、市民参加型の企画が重視されるようになった。近年では、作家が地域住民と協働することで地域振興を目指すようなプロジェクトも少なくない。

(空間を来場者の共同体に開くという行為の裏で)

・鷲田めるろ「アートプロジェクトの政治学」

「作家や主催者が、参加者を組織し搾取する」

・白川昌夫「博物館・動物園・精神科施設」

「参加することを強制するような圧力」

・川俣正「保証なきマイノリティとセルフ・エディケーション」

「数々のアートプロジェクトが善意的な使命感を持ち、社会政治運動のごとくイデオロギー化し始めているという状況がある。」

権威的なキュレーター

ハロルド・ゼーマン『態度が形になるとき』(1968〜69年)

ニコラ・ブリオ「トラフィック」展(1996)

ハンス=ウルリッヒ・オブリスト