realizată de Makoto Nomura 18 ani în urmă

1085

権利関係 第5章

realizată de Makoto Nomura 18 ani în urmă

1085

Mai multe ca acesta

敷地権の登記が建物の表題部に行われるのは、区分所有権と敷地権が分離されず一体になっている からである。

使用借権が敷地利用権である場合、使用権は登記できないので敷地権とはならない。

・区分建物の表題部に記録するよう申請することができる

・規約共用部分とされた専有部分の表題部に登記される

・区分建物の表題登記の申請は1棟の建物全体について一括して申請しなければならない

・分譲業者

・マンション完成後1ヶ月以内

→ 義務が課されている

→ 1ヶ月以内に登記の申請しなければならない

登記識別情報の提供は不要

2)権利の変動は生じていないが、予定でありその請求権を保全する必要があるとき

1)権利の変動は生じているが、登記申請に必要な情報が提出できないとき

→ 受け付け番号で判断(各登記に記載されている

土地には地図、建物については建物所在図というものがある。

・権利部 : 権利に関する登記

・乙区

所有権以外の権利(抵当権、地上権など)

・甲区

所有権の登記がない不動産については表題部に所有者の氏名・住所が記録される

所有権に関する事項

・表題部 : 表示に関する登記 → 不動産の物理的な現況を明らかにする情報

A,Bが1/2ずつ相続 → BがCに全部を売却

※Bの所有していた1/2については有効にCに権利が移転する

Aは自己の1/2の持分については登記なくして権利主張できる

2)解除後にCが現れた場合

A、Cどちらが先に登記を得たかで勝敗が決まる。

1)解除前にCが現れた場合

Cが登記を得ていれば悪意でも保護される

AがBに土地を売却し、さらにBがCに売却した例

事項完成前に真の権利者から権利を譲り受けたものに対しては、登記なくして時効による権利取得を主張できるが、時効完成後に権利を譲り受けた者に対して登記なくして時効による権利取得は主張できない。

2)事項完成後にCが現れた場合

BとCは登記を先に得たほうが勝つという関係になる

1)事項完成前にCが現れた場合

Bは登記なくして事項による権利取得を主張できる

: 課題A所有の土地をBが事項取得する一方、Aがその土地をCに売却した場合の問題

取り消し前に出現した第三者との優劣関係は詐欺・脅迫などの規定により第三者の善意・悪意によって決められるが、取り消し後に出現した第三者との関係は、登記の先後で決まり第三者の善意・悪意は問われない。

抵当権と賃借権、抵当権と抵当権のような場合も原則として登記の先後によってその優劣が決まる

・所有権と所有権以外の権利の優劣も登記の先後によって決着が図られる

4.不法占拠者、無権利者

3.背信的悪意者

この者に対しては登記なくして所有権を主張できる

まだ登記をしていないの乗じて嫌がらせをしたり、高く売りつけるなどの目的をもって二重に譲り受けたり者など

2.登記の申請を妨げた者

この者に対しては登記なくして所有権を主張できる

2)他人のために登記を申請する義務を負うもの

1)詐欺、強迫によって登記の申請を妨げた者

1.単なる悪意者

・契約の順序に関わりなく登記を先に得たほうが勝つ

・瑕疵があって他人に損害を与えた場合

→ 原因箇所が専有部分である場合はその専有部分の区分所有者が責任を負う

→ 事故原因が不明な場合はその瑕疵は共用部分にあると推定し、区分所有者全員が責任を負うことになる。

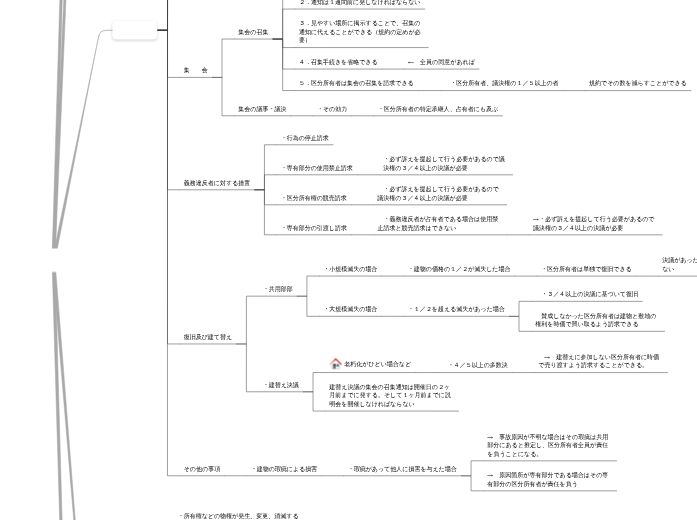

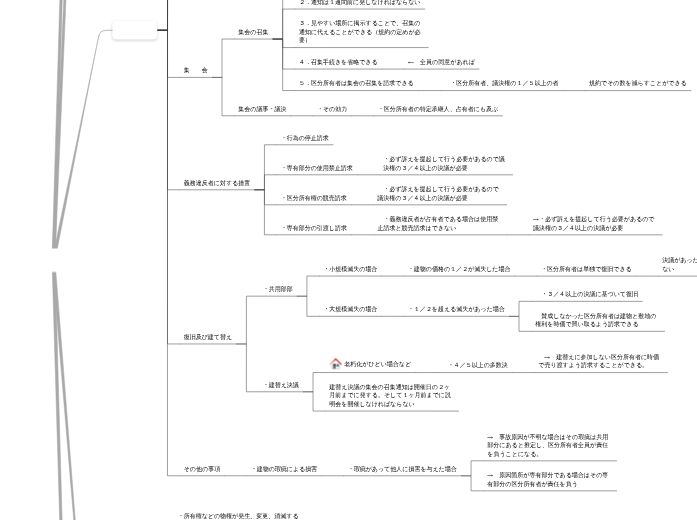

建替え決議の集会の召集通知は開催日の2ヶ月前までに発する。そして1ヶ月前までに説明会を開催しなければならない

老朽化がひどい場合など

・4/5以上の多数決

→ 建替えに参加しない区分所有者に時価で売り渡すよう請求することができる。

・大規模滅失の場合

・1/2を超える滅失があった場合

賛成しなかった区分所有者は建物と敷地の権利を時価で買い取るよう請求できる

・3/4以上の決議に基づいて復旧

・小規模滅失の場合

・建物の価格の1/2が滅失した場合

・区分所有者は単独で復旧できる

決議があったらその決議に従わなければならない

・義務違反者が占有者である場合は使用禁止請求と競売請求はできない

→・必ず訴えを提起して行う必要があるので議決権の3/4以上の決議が必要

・必ず訴えを提起して行う必要があるので議決権の3/4以上の決議が必要

・必ず訴えを提起して行う必要があるので議決権の3/4以上の決議が必要

・その効力

・区分所有者の特定承継人、占有者にも及ぶ

5.区分所有者は集会の召集を請求できる

・区分所有者、議決権の1/5以上の者

規約でその数を減らすことができる

4.召集手続きを省略できる

← 全員の同意があれば

3.見やすい場所に掲示することで、召集の通知に代えることができる(規約の定めが必要)

2.通知は1週間前に発しなければならない

1.年1回管理者が召集しなければならない

・保管場所がどこであるかを → 建物内の見やすい場所に掲示しなけらばならない

必ず理事と監事を置くこと

規約の定めにより、共用部分を所有することができる(管理所有)

2.重大な場合

・議決権の3/4以上の集会の決議

1.軽微な場合

・過半数による集会の決議

・区分所有者が単独でできる

・必ず区分所有権とセットで譲渡しなければならない

・専有部分の床面積(内側線)

登記しとかないと → 共用部分であることを第三者に対抗できない

登記は存在しない

相続開始前でも放棄は可能

遺留分減殺請求をする

それ以外の相続人の時は相続財産の1/2

この意味は各相続人が本来相続するはずだった財産の1/2ということに注意

直系尊属のみが相続人のときは相続財産の1/3

兄弟姉妹だけは遺留分がない

相続人に最低限確保すべき権利

相続人は遺留分の範囲内で相続財産を取り戻すことができる

遺言を撤回したり、変えることは自由

受遺者は遺贈の承認・放棄ができる

取り消しはできない

15歳以上のものは誰でも遺言ができる

脅迫・詐欺による場合は取り消し可

承認・放棄は取り消しできない

権利も義務もすべて放棄

はじめから相続人でなかったことになる

単純に権利も義務も全部相続する

家庭裁判所に請求

認められる場合もある。

同時に死亡したと扱う

その子が代襲相続

配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

配偶者2/3 直系尊属1/3

配偶者1/2 子1/2

代襲相続

相続放棄の場合は代襲相続はだめ

非嫡出子含む、養子も含む

損害賠償請求権の時効消滅

不法行為の時から20年を経過すると消滅

損害、加害者を知ったときから3年を経過すると損害賠償債権は消滅

過失相殺

被害者に落ち度がある場合

損害賠償請求の発生時期

損害が発生した瞬間から

胎児の損害賠償請求

共同不法行為

加害者は連帯して債務を負う

責任無能力者の監督者の責任

注文者の責任

注文者には責任はないが、不当な注文や指図

責任あり

土地の工作物による責任

使用者責任

損害賠償